- Home

- Our vision

- Our values

- Members

- Access

- Blog

- Join us

- Contact

- Language

十周年の記事(⇐ リンク)で宣言したとおり、仕事が少なそうな時期を見計らって海外出張をしてきました。今回は、ほぼ一週間にわたって中国を訪問してきました。そのなかでいくつか感じたことを、書こうと思います。帰りの飛行機のなかでこの記事を書いており、ビジネスマン気取りですが、もちろん席はエコノミーです。

ある企業で10名ぐらいの知財担当者の方たちと面談をしました。そのメンバーのすべてが2,30代であったように感じます。みなさん、ものすごく熱心かつ活発であり、日本からやって来た私に対して質問が絶えませんでした。中国の知財の将来は明るいように感じました。

また、知財部門のマネージャやディレクターにも年齢の若い方が見えたことに驚きました。大企業のマネージャやディレクターでも自分(40歳)とそれほど年齢が変わらないかもというような方も見えました。中国において知的財産業務はまだまだ日の浅い業務だからでしょうか。あと、日本よりも女性が多いように感じました。

特に、日本の知財制度の“ネガティブな側面”についてはよく知ってみえます。『質問が絶えませんでした』と先に書きましたが、具体的には日本の知財制度のネガティブな側面についての質問が絶えませんでした。

侵害訴訟のことをよく質問されました。侵害訴訟の数が少ないこと、原告の勝訴率が低いこと、無効の抗弁のこと、損害賠償額が低額であること、3倍賠償ルールがないことなど、あまり聞いて欲しくないことをよく聞かれました。聞かれた以上は、答えざるを得ませんでしたが...

挙げ句、シフト補正についても聞かれてしまい、これには苦笑せざるを得ませんでした。痛いところを突いてきます。それ、こっちだってJPOさんに文句言いたいよ。

あくまでも個人的な意見ですが、日本で侵害訴訟の数が少ないことは決して悪いことだとは思っていません。侵害訴訟の数が少ないからといって侵害が横行しているとも思いません。つまり、侵害訴訟によらなくても侵害が抑止できている日本独自の均衡感みたいなものがあるのだと思います。

日本の製品マーケットはUS,EUと比べると小規模なので、日本の知財は、投資する価値があるか否かの当落線上にあるのだろうなと感じました。とにかく、今回、外国からの目線で日本の知財制度を考えるよい機会になりました。

もっといろいろ書こうと思ったんですが、そろそろ着陸態勢に入るので、このあたりで止めます。やはり中国は近い。時差も少なく気軽に行くことができる国ですね。

人工知能関連技術について出願動向を調べました。一部をメモしておきたいと思います。

以下の棒グラフは(公開年ANDキーワード)で得られたデータの統計です。検索にはJ-PlatPatを使用しました。例えば、公報全文に自己符号化器が含まれる2001年公開の出願は、(公開日:2001年1月1日~12月31日)AND(公報全文に含まれるキーワード:自己符号化器ORオートエンコーダー)として集計しました。2017年は4月17日までのデータになります。特定のキーワードを含む明細書の年毎の公開件数(左縦軸)が棒グラフで示されています。また、日本特許庁全体での年毎の公開件数(右縦軸)が折れ線グラフで示されています。

【図1】

図1は、人工知能というキーワードが含まれる公報を公開年で集計した結果です。人工知能というキーワードを含む出願は2002年頃から増え始めて年200件に達した後、2007年頃に減少に転じ、2011年頃に再び増加して近年は年200件レベルで推移しています。2016年は少し減っていますが2017年は4月の段階で100件を超えていますから直近では増加傾向であるように思えます。2003年以降の底は2009年ですから、サブプライム問題に起因する不況の影響を受けて減ったと推定されます。

しかし、いずれにしても公開件数が多くて200件規模というのは、ブームと言われている状況からして少なすぎるように思えます。多くの企業がしのぎを削っている昨今の状況を全く反映していないように思えます。

そこで、キーワードを変えて再検索してみました。

図2は、機械学習というキーワードが含まれる公報を公開年で集計した結果です。

【図2】

ご覧の通り、きれいに「ブーム」といえるデータになりました。国内公開件数の減少に全く影響されずに機械学習というキーワードが含まれる公報の公開数が増加しているように見えます。

「人工知能」という漠然とした記述よりも、「機械学習」というより具体的な技術が明細書で述べられ、その件数が急激に増加しているという事実は、技術の解説書であるべき特許明細書の特性を反映しているのかもしれません。ニュース等では「機械学習」より「人工知能」の方がよく使われるのと好対照ですね(グーグル検索でも「人工知能」でのヒットの方が「機械学習」でのヒットより圧倒的に多いです)。むろん、ブームに乗じて「機械学習で行ってもよい」という程度の記述が含めてある明細書も存在するでしょうが、そうであっても図2に示す激増は、近年のようにブームと言われる状況が特許業界でも起こっていることを示しているように思えます。各社で熾烈な争いが行われていると推測されます。

次に、個人的に興味がある機械学習関連の要素技術について調べてみました。図3は、word2vec、自己符号化器(オートエンコーダ)、強化学習というキーワードが含まれる公報を公開年で集計した結果です。

【図3】

全ての要素技術において公開件数は少ないのですが、自己符号化器については、あまりの少なさにびっくりしました。明細書で公開するような内容ではないと言うことでしょうか?私が以前読んだ本では、自己符号化器が、現在の人工知能ブームの一要因としてあげられていたため、もっと出願されているだろうと推測していました。ちなみに米国ではautoencoderというキーワードを含む明細書で、比較にならないほど多くの出願がなされています。

word2vecは最近(2014年頃?)提唱された技術なので、まだ出願は少ないと推測されます。

強化学習は、少ないながらもある程度の数の出願で触れられているようです。こちらも、日本全体の公開件数の減少に反して件数が増加または維持していると言えるでしょうか。2017年は突出して多いため、今後延びていくかもしれません。

私自身は機械学習関連の技術で強化学習に極めて大きい関心を持っています。強化学習は、教師なし学習で自動的に最適化してくれる技術であるため応用範囲が非常に広く、出遅れているといわれる日本企業や、規模の比較的小さな企業にもまだチャンスがあるのではないかと期待しています。

機械学習を含む明細書を出願している出願人には、出願件数上位の常連ではない出願人が含まれていました。しかも、直近で非常に多くの出願をしており、直近のシェアが突出している出願人が存在します。この企業の製品を見ると出願数を激増させる戦略が極めて妥当のように思えます。むしろ、同業他社は何をしているのだろうと思うぐらいです。

調べてみると他にも各種企業の様々な戦略が垣間見られて非常に興味深かったです。機会があれば、より深掘りしてみようと思います。

特許庁等が開示している情報をもとに、いろいろまとめてみました。あまり役に立たないというか、既出の情報ですが、せっかくまとめたのでここで紹介させてもらいます。

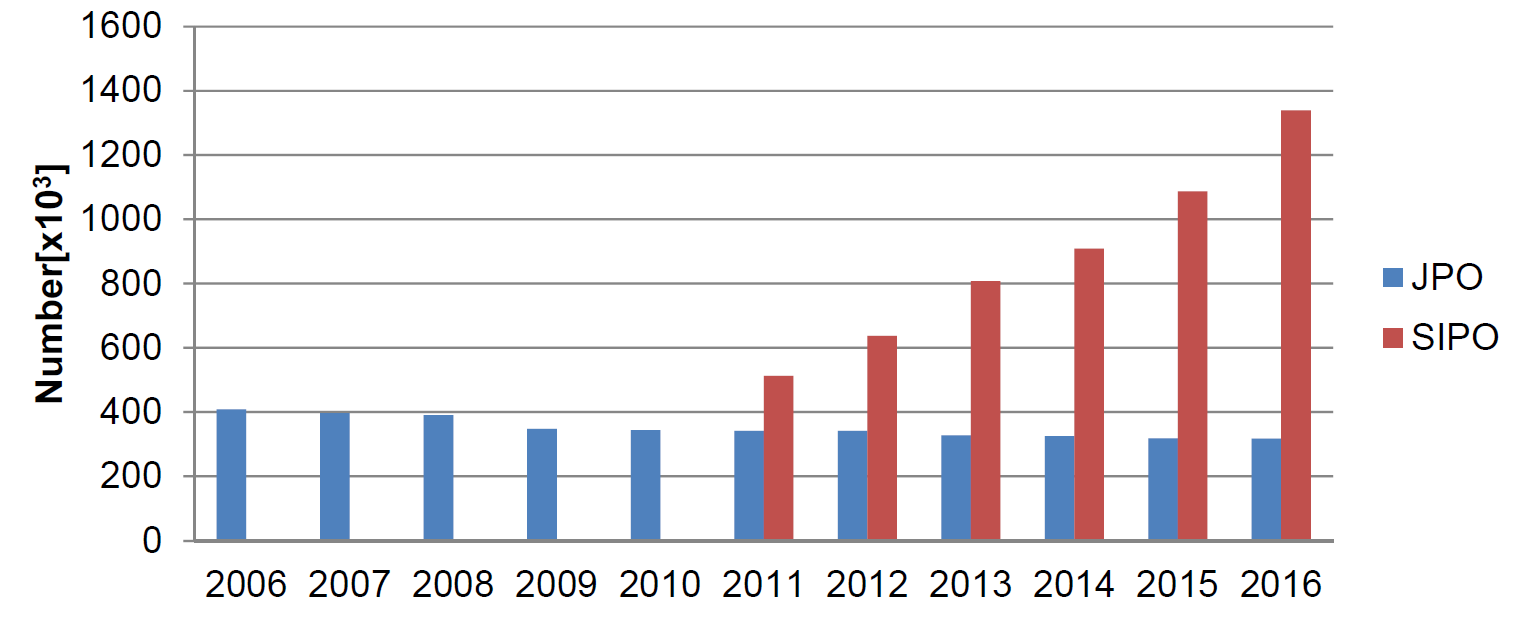

【グラフ1】

まずは、年ごとの特許出願件数のグラフ(グラフ1)です。停滞気味の日本だけだと気が滅入るので、景気づけに中国の出願件数を入れてみました。JPOは日本特許庁、SIPOは中国特許庁のことです。2016年の中国の出願件数は軽く100万件を超えてしまいました。ものすごい伸びです。中国特許文献の蓄積数もものすごい伸びているはずなので、世界公知を採用する日本の特許庁が中国の文献もサーチしようと取り組んでいることにも頷けます(詳細)。なお、2016年の日本と中国の特許出願件数をそれぞれの人口で割ってみたところ、日本人1人あたりの出願件数は、中国人1人あたりの出願件数の2.5倍程度でした。

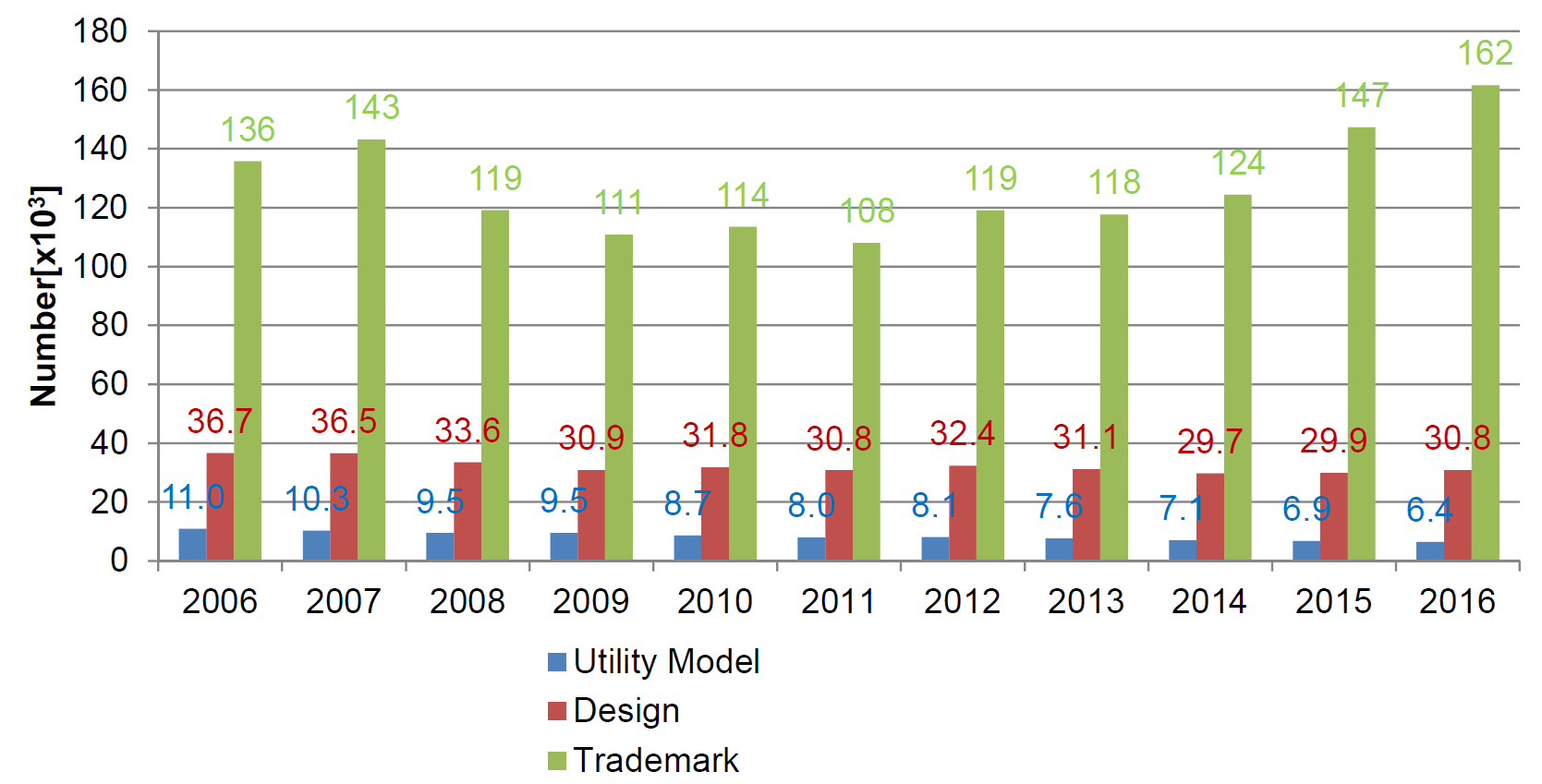

【グラフ2】

次は、年ごとの実用新案・意匠・商標出願数のグラフ(グラフ2)です。こちらは日本だけです。実用新案と意匠の出願数は特許出願数と同様に停滞しています。一方、2016年の商標出願数が過去十年で最高となっています。その理由の一つを何となく思いつくのですが、ここでは言及しません。

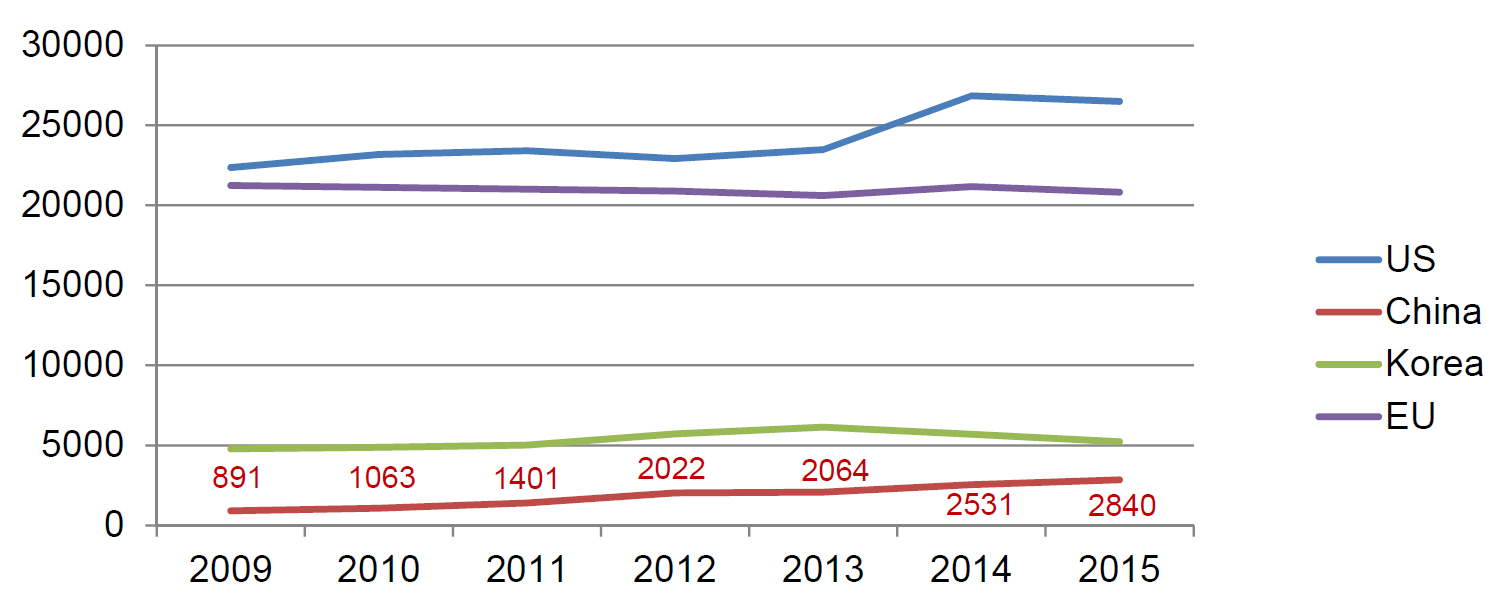

【グラフ3】

次は、在外者による特許出願件数の主要国別のグラフ(グラフ3)です。中国だけは伸び続けています。中国について、グラフ1と見比べるとグラフ3の伸びが緩やかであるように見えますが、伸び率(前年比)を計算すると、ほぼ同じような値(前年比≒1.2倍程度)となります。

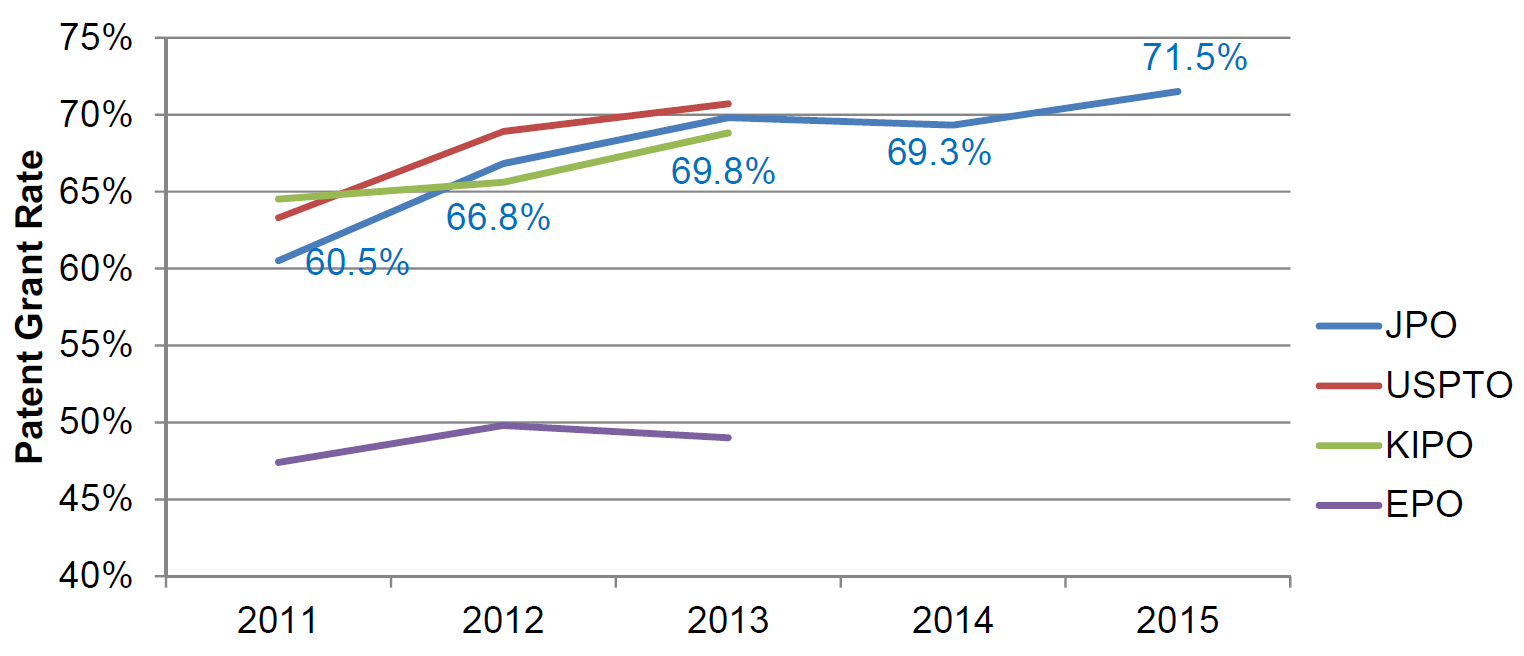

【グラフ4】

次は、特許査定率のグラフ(グラフ4)です。これもありふれたグラフですが、せっかくまとめたので紹介させてもらいます。日本以外については最近のデータを見つけることができませんでした。EPO以外は似ています。

【グラフ5】

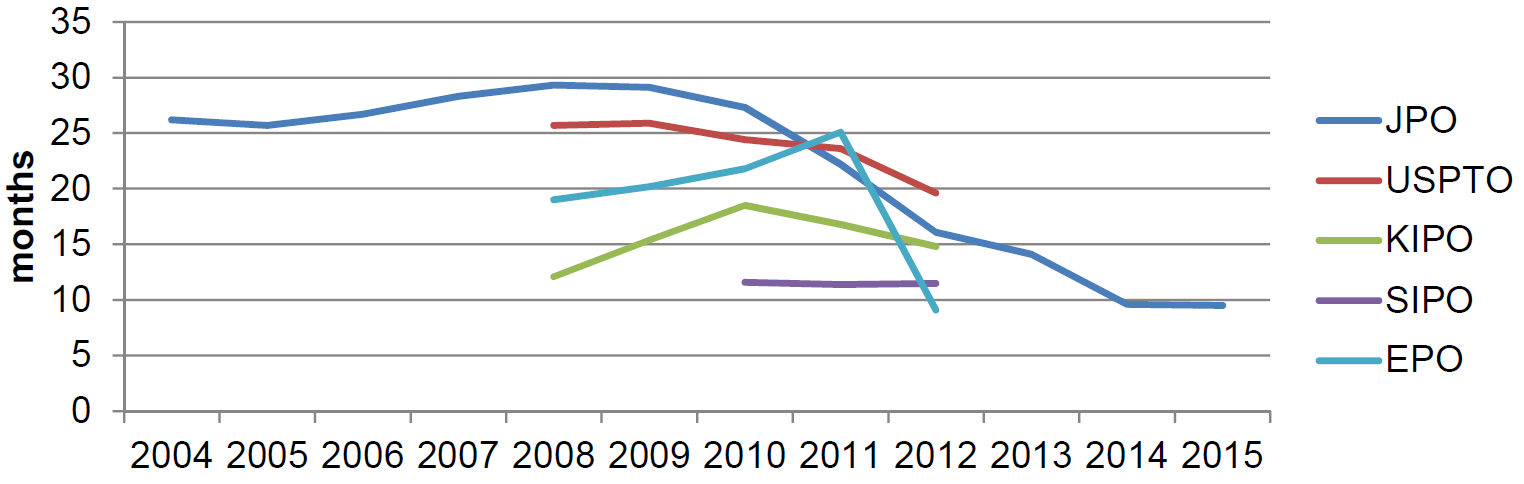

次は、特許審査(待ち)期間の主要国比較のグラフ(グラフ5)です。日本はついに10ヶ月を切りました。2012年のJPOの審査官1人あたりの審査件数はUSPTOの3倍程度、EPOの5倍程度というデータが特許庁にありました。外部の登録調査機関を利用しているとは言え、日本の審査官はすごいです。

【グラフ6】

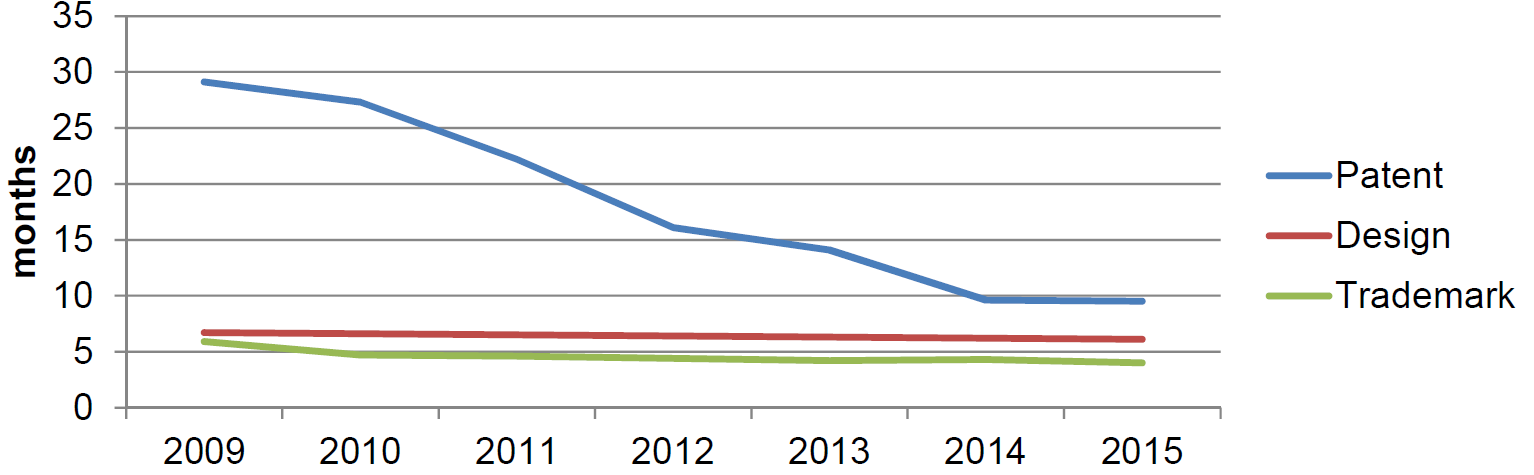

次は、審査(待ち)期間の法域別のグラフ(グラフ6)です。商標と意匠は安定しており、特許が商標と意匠に追い着いてきました。

【グラフ7】

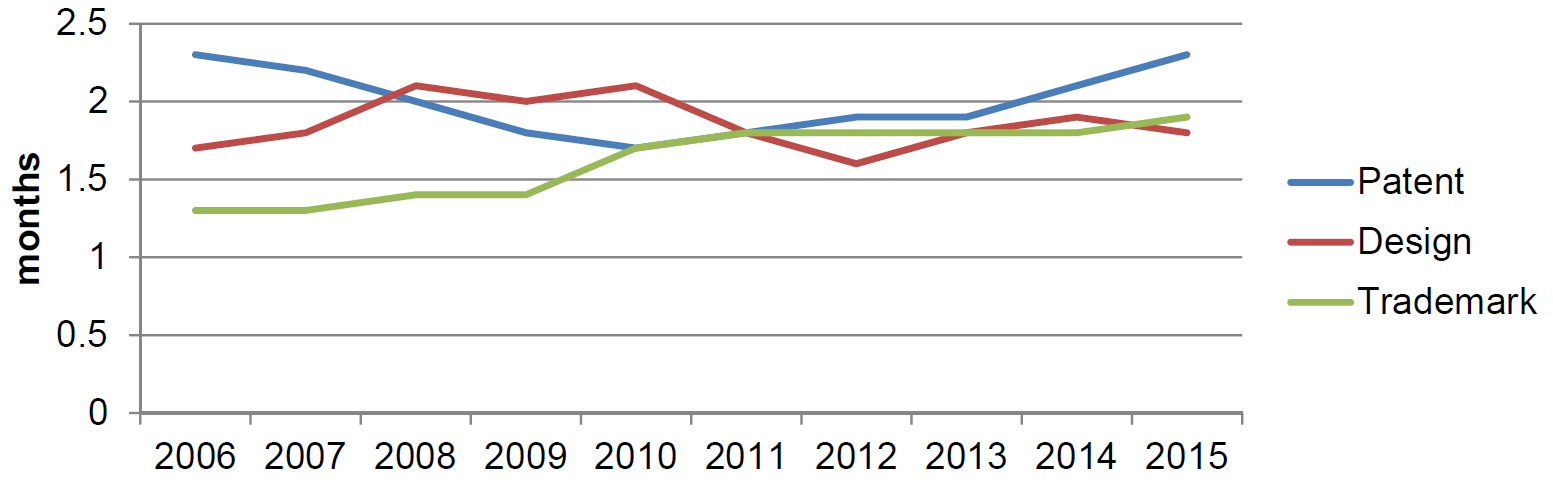

最後は、早期審査ありの審査(待ち)期間の法域別のグラフ(グラフ7)です。一度、着手してしまえば、どの法域も審査に要する期間は大きく変わらないのでしょうか。グラフ6と比較すると、どの法域でも早期審査の事情説明書を提出することの効果は大きいと言えます。

IOT関連技術、AI関連技術に関する特許出願の審査ハンドブックに事例が追加されたようです。

特許庁ウェブサイトのこのページの一番下に参考資料としてまとめられています。

AI関連では、

・事例3-2:リンゴの糖度データの予測に機械学習を適用した事例

・事例2-13:音声対話システムの対話シナリオのデータ構造

・事例2-14:宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル

・事例31:車載装置及びサーバを有する学習システム

・事例32:製造ラインの品質管理プログラム

が追加されたようです。

・事例3-2

この事例は、「所定期間分のリンゴの糖度データ及び過去・将来の気象条件データを入力として、将来の出荷時のリンゴの糖度データを予測して出力する」特徴を持つ請求項が「発明」に該当する例です。この請求項の例では請求項に人工知能関連技術は明示されておらず、従来の請求項のスタイルと何ら変わりありません。ソフトウェア関連の審査基準からして明らかに発明に該当すると言えるでしょう。本事例が追加された意義は、予測が機械学習であるという点にあるようです。請求項に機械学習は現れないのですが、明細書の課題解決手段には、「予測のための分析が機械学習で行われる」ことと、「機械学習の実現法」と、が開示されていることが想定されています。

機械学習を利用した予測について請求項を作成する際には、多くの場合、この請求項のスタイルが採用されると思います。以前のブログにも書いたように、多くの人工知能関連技術において、入力データを決定することが発明であり目的を達成するための重要なファクターといえますし、機械学習には技術的な特徴が現れない場合が多いと考えるからです。

なお、ここで紹介した事例3-2は発明該当性を論じるための事例であるため、明細書内の記述の妥当性について特許庁は何も述べていないことに注意が必要です。実際に特許出願をする際には、例示された明細書の開示を超える内容が当然に必要になると考えます。

例えば、明細書の開示例として機械学習の進め方が示されていますが、実際に特許出願をする場合にはより詳細に機械学習について開示すべきと考えられます。また、予測を行うための開示が機械学習のみであると、過度の一般化に該当するおそれもありますので、機械学習以外の予測法があり得るのか否か、機械学習以外の予測法が出願人にとって有用であるのか否か等を検討し、必要に応じて機械学習以外の予測法を明細書に書くべきと考えます。

・事例2-13、事例31、事例32

事例2-13は、音声対話システムで利用される対話シナリオのデータ構造としての請求項が「発明」に該当する例です。

事例31は、車載装置で行う画像認識のパラメータを、サーバ内での機械学習で改善する請求項の進歩性を否定する例です。

事例32は、製造ラインの品質管理を行うために、サーバ内で検査結果と製造条件に基づいて機械学習を行う請求項の進歩性を否定する例です。

これら例では、実施形態として人工知能や機械学習が使用されていますが、一読したところ、人工知能関連技術であることが発明該当性や進歩性の結論に影響するものではないようで、新たな気づきは得られませんでした。単に人工知能関連技術の事例を追加したという位置づけでしょうか。近日中に、特許庁審査官の方が追加事例を解説する研修会がありますので、この事例の位置づけを確認してこようと思います。

・事例2-14

この事例は、学習済モデルという請求項が「発明」に該当することを示す例です。非常に有用な事例と思います。今のところ、特許庁は、学習済モデルというカテゴリーの請求項が「発明」に該当すると考えているようです。裁判所がどう考えるかは分からないものの、しばらくの間、学習済モデルという請求項がカテゴリーの不備で拒絶される心配はないため、出願戦略の選択肢が増えますね。この事例がなければ学習済モデルではなくプログラムとして請求項を作成したかもしれません。

さらに、この事例ではニューラルネットワークの構造を特徴として捉えて学習済モデルの請求項を作成しています。学習によって変化し得る重み付け係数も請求項に登場しますが、入出力の関係を示唆するほど詳細に重み付け係数の特徴が請求項で規定されているわけではありません。ニューラルネットワークの構造の特徴を記述するために必要な程度に請求項で重み付け係数が規定されています。これらのことから、少なくとも、特許庁はニューラルネットワークの構造が「発明」に該当すると考えているようです。今後、人工知能関連技術を出願し得る出願人は、ニューラルネットワークの構造に新規性や進歩性があるか否かを常に意識する必要がありそうです。むろん、ニューラルネットワークの構造を出願することが出願人の出願戦略上有意であるか否かは常に検討する必要があります。

以上が今回追加された事例でした。追加された事例においては、ニューラルネットワーク、サポートベクターマシンが登場しますが、他の技術、例えば、強化学習についても追加してあれば良かったと思います(強化学習は、人工知能関連技術で重要な分野になるのではないかと個人的に感じています)。今後の追加に期待しましょう。