- Home

- Our vision

- Our values

- Members

- Access

- Blog

- Join us

- Contact

- Language

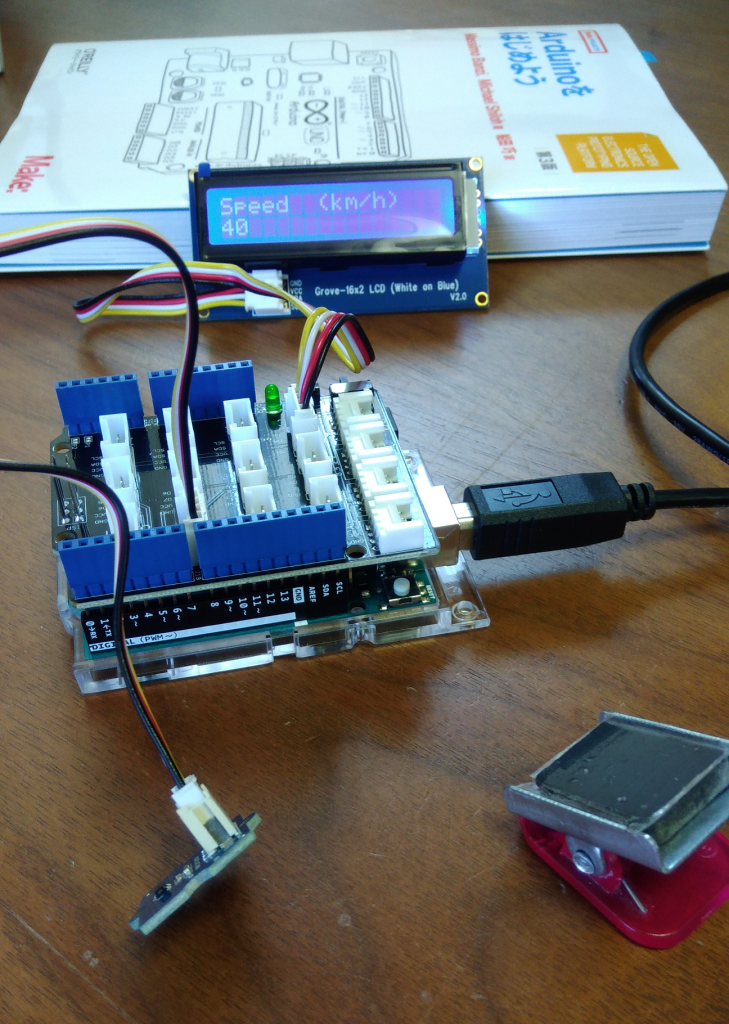

第1回目で速度計を試作しました。

今回は、試作した速度計を自転車に取り付けてみました。

ガムテで取り付けただけです。

家の周囲の数ブロックを走ってみましたが、期待通りに機能していました。

ホール素子と磁石との距離が遠すぎるのではないかと心配しましたが、ひとまず正常に動作しました。

クランプ等を利用して、ホール素子と磁石を強固に取り付けてもよいのですが、、、

やっぱり現状の構成はいまいちです。

まず、フロントフォークに取り付けたホール素子とハンドルに取り付けたarduinoとを有線で接続するのはスマートではない。

ホール素子と磁石が近いので、振動でホール素子がずれると磁石に接触して破壊されるおそれがある。

LCDが屋外で見えない。

などなど。。。ま、本当は最初からわかってたんですけど。

速度計を実際に組み上げることはできましたので、これからは、もう少しスマートに実現する方法を考えようと思っています。

まずは、無線化から。ホール素子以外のセンサの使用も検討します。

サイクルコンピュータの自作を少しずつ始めています。

まずは、速度計を作ってみようと思っています。車輪の回転を検出し、ディスプレイに表示し続ける。これだけ。実現方法はいろいろありそうですが、まずは

arduino

回転検出センサ

ディスプレイ

これだけで組み上げてみようと思います。

回転検出センサは、とりあえずホールセンサにしました。車輪の1カ所に磁石を取り付け、ホールセンサをフロントフォークに取り付け、車輪の回転を検出し、1回転に要する時間を計測します。で、車輪の周長から1回転の距離を算出し、距離/時間で車速を出そうとしています。

スペックが決まりましたので部品の購入です。ネットでいろいろと調べると、seeed studioという中国の会社にたどり着きました。電子工作界では有名だそうです。この会社は、groveというシリーズの部品を販売しており、このシリーズであれば、arduinoに取り付けたbase shieldというインタフェースにコネクタを接続するだけで適切なピンに部品を接続できます。ホールセンサも、ディスプレイもこのインタフェースを使えば半田いらずでとても楽に取り付けできます。なので、この会社に注文しましたところ、先日届きました。深圳から12日程度で届いてしまうのでとても便利です。

grove規格の部品を使って速度計を仮組みしてみました。私は、知識の吸収のために電子工作をしているのですが、grove規格の部品があまりに簡単に動作するので、勉強のためには不向きかもしれません。例えば、ディスプレイは、コネクタに接続し、ウェブサイトで公開されているサンプルプログラムを読み解けば、すぐに動作させることができます。このディスプレイはI2Cでarduinoとディスプレイが通信するのですが、I2Cについて全く知らなくてもarduino IDEでプログラムを書けば所望の表示が得られます。I2CやSPIなど、一度は経験に基づいて学習しておきたいので、別の機会を設けて学習したいと思っています。

サンプルプログラムを使えば、ホールセンサの検出結果の利用もとても容易です。というわけで、机上ではあっという間に速度計を仮組みすることができました。

ホールセンサに磁石を近づけると割込が発生し、1回転とカウントし、カウント結果に基づいて計算した車速がディスプレイに表示されました。

問題は、自転車への取り付けです。手持ちの磁石では、ホールセンサで検出可能な距離が2cm程度しかないため、かなり強力な磁石を用いるか、ホールセンサと磁石の距離をかなり近づけるかしないと動作しそうにありません。後者の構成は、振動によってセンサの位置がずれ、スポークに巻き込まれるようなことが発生し得るため、できるだけ避けたいと考えています。磁石やホールセンサをうまく取り付けるための仕組みも考えないと行けません。3Dプリンタがあれば専用品を作れると思いますが、あまりそちら方面の沼に近づくのも危険なのでよく考えないといけません。

今後も少しずつ進めていこうと考えています。

弊所では不定期ですが所内で判例研究をしています。

判例研究では可能な限り実務において、特に請求項、明細書の執筆段階において留意すべき実務上の指針を抽出するように心がけています。判決文から個別の事案について●●すべきであったと考察するのではなく、自分たちが今後気をつけるべき事項を、できるだけ汎用性のある状態で特定しようとしています。判例研究によって自分たちが請求項、明細書を書く際の引き出しを増やすことを目指しています。このブログでは少しずつ記録を残し、弊所の弁理士がどのようなことを考えながら請求項、明細書を書いているか紹介していきます。判決や明細書の引用には、当方の編集が加えられており、原文の通りではない部分があります。また、適宜下線などを加えています。

【判決日】 H23.1.31

【事件番号】 H22(ネ)10031

【担当部】知財高裁第2部

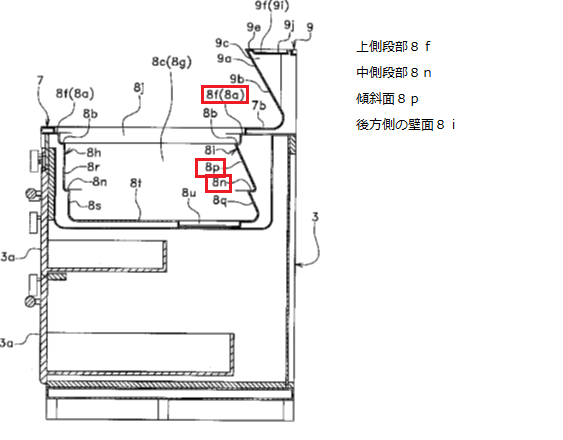

【発明の名称】流し台のシンク

【事案の概要】本件特許(特許第3169870号)を有する特許権者が本件特許に基づいて、被告が製造、販売、展示するシンクの差止を請求した。

地裁では差止が認められず、高裁では差止が認められた逆転判決。

【争点】イ号製品は、特許発明の構成要件C1を充足するか。

【地裁判決】 イ号製品は、特許発明の構成要件C1を充足しない。

【高裁判決】 イ号製品は、特許発明の構成要件C1を充足する。

【本件発明1】

A1 前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成されて、

B1 前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一のプレートを、掛け渡すようにして載置できるように、前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成されてなり、かつ、

C1 前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっている

D1 ことを特徴とする流し台のシンク。

本件発明1

イ号製品参考図

裁判所の判断

●地裁

特許権者は、構成要件C1において、「上側段部と中側段部との間が、全長にわたって傾斜面となっている必要はない」と主張。これに対し、裁判所は明細書の記載として以下を引用

1)明細書の記載として以下を引用

目的:

「上側段部と中側段部とのそれぞれに,上側あるいは中側専用の調理プレート等のプレートを用意する必要のない,流し台のシンクを提供することにある。」

課題解決手段:

「後の壁面である後方側の壁面は,上側段部と中側段部との間が,下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面でつながって,上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成されており,それら上側段部と中側段部とに,選択的に同一のプレートを掛け渡すようにして載置することができる。」

実施形態:

【0010】上側段部、中側段部、傾斜面の具体的構成

【0018】作用効果:内部空間について

【0027】実施形態に限定されない旨の記述

効果:

「上側段部と中側段部とに,選択的に同一のプレートを掛け渡すようにして載置することができる」

「上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができる。」

2)出願経過における補正

拒絶を解消するために構成要件C1を追加したことを指摘。

検討内容

構成要件C1はこの課題を解決するための構成であると理解することができる。

明細書には、傾斜面の形状が実施形態に限定されないと記述されている。

地裁では、「本発明は,上述した実施の形態に限定されるわけではなく,その他種々の変更が可能である。…また,シンク8gの後方側の壁面8iは,上側段部8fと中側段部8nとの間が,第2の段部8bを経由して,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる上部傾斜面8pとなっていなくとも,上側段部8fと中側段部8nとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう,奥方に延びるように形成されているものであればよく,その形状は任意である。」という明細書の記載に基づいて、後方側の壁面は、「上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができる形状のものであればよい」と判断した。

しかし、以下の明細書の記載内容

「後方側の壁面8iは,第2の段部8bから下が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっている。」(【0010】)

「後方側の壁面8iは,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面(上部傾斜面8pおよび下部傾斜面8q)となっており,」(【0018】、【図4】)

の記載から、

地裁は、「後方側の壁面の傾斜面が,上側段部の下の第2の段部である8bから下の部分が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっており,その傾斜面は,中側段部まで続き,さらに,中側段部により分断されるものの,中側段部から下の部分まで続くような形態のものであることが理解」できると指摘した。

さらに、地裁は、内部空間について、以下の明細書の記載

「シンク8gの内部空間は,その開口部8jから奥方に広がっている。、、、この内部空間が広くなったシンク8gで,大きな調理器具や食材を洗う等することが楽にできる。、、、内部空間を,開口部8jを通して,シンク8gで調理器具や食材を洗う等の作業をする者は,容易に見ることができる。」

を指摘し、以下のように判断した。

「傾斜面となっている後方側の壁面も,そのような内部空間を形成すべきものであることが理解できる。」

地裁では、以上の明細書の記述と、補正によって構成要件C1が追加された出願経過に照らして、構成要件C1は、

「後方側の壁面の傾斜面が,中側段部によりその上部と下部とが分断されるように後方側の壁面の全面にわたるような,本件明細書に記載された実施形態のような形状のものに限られないと解されるものの,その傾斜面は,少なくとも,下方に向かうにつれて奥方に向かって延びることにより,シンク内に奥方に向けて一定の広がりを有する「内部空間」を形成するような,ある程度の面積(奥行き方向の長さと左右方向の幅)と垂直方向に対する傾斜角度を有するものでなければならないと解するのが相当である。」

と指摘し、被告製品は構成要件C1を充足しないと判断した。

●高裁

構成要件C1について、被告は以下の①②を主張。

①後方側の壁面が,・・・下方に向かうにつれて,奧方に向かって延びる傾斜面」との意義は,後方側の壁面のすべてが,上側段部と中側段部との間において,下方に行くに従って徐々に奥方に向かって延びる傾斜面となっていることを要し,垂直面を含んでいる場合は,同要件に該当しない

②たとえ,「下方に向かうにつれて,奧方に向かって延びる傾斜面である」を呈する形状部分が存在したとしても,それが「棚受の突起の下方」部分である場合には,「後方側の壁面」には該当しない

この主張に対して裁判所は以下のように判断。

明細書の引用カ所は地裁と同等。

構成要件C1は課題を解決するための構成であるという認定に関し、地裁と大きく異なる点はない。しかし、明細書の記載から構成要件C1の技術的範囲を特定するロジックが大きく異なる。

高裁でも根拠として以下を引用している。

「本発明は,上述した実施の形態に限定されるわけではなく,その他種々の変更が可能である。・・・また,シンク8gの後方側の壁面8iは,上側段部8fと中側段部8nとの間が,第2の段部8bを経由して,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる上部傾斜面8pとなっていなくとも,上側段部8fと中側段部8nとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう,奥方に延びるように形成されているものであればよく,その形状は任意である。」

しかし、結論は「,後方側の壁面の形状は,上側段部と中側段部との間において,下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面を用いることによって,上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にすることができるものであれば足りるというべきである」であり、全く逆である。

被告は、リブの下面の傾斜している部分について、これは、棚受けの機能を有する部分であって壁面ではない等の主張をしているが、高裁では、被告製品が構成要件C1を備えている以上、被告主張は失当であるとして一蹴されている。

実務上の指針

●明細書の記載について

高裁の引用部分を分析すると、構成要件C1の限定解釈をしなかった根拠は主に以下の2点が明細書に記載されていたことにある。

(1)上述した実施の形態に限定されるわけではなく,その他種々の変更が可能であるという趣旨の記述。

(2)上側段部8fと中側段部8nとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう,奥方に延びるように形成されているものであればよく

(1)は実施形態に限定されないという確認的記載

(2)は発明の思想を作用的に記した記載

これらについて明細書で言及することで、限定解釈を防ぐことができたようだ。

この種の確認的記載や発明の思想を伴った「○○であればよく」という記載は常に書くべきと考えられる。

将来争点になる部分を出願当初から予想するのは難しいので、可能な限り多くの構成要件について、同様の立場で書くべきと考えられる。

●構成要件C1の表現方法について

後方側の壁面は「下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面」である。明細書内に限定解釈を防ぐ記述(1)(2)があることにより限定解釈はされなかったが、「下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる」という表現は、直感的には、下方に向かうにつれて、連続的に奥行きが変化し、前後の間隔が徐々に広がっていくと解釈しやすい。

このため、事務所では、このような表現を避けるか、このような表現を使う場合には上述の(1)(2)ような記述を厚く書いておくことにしている。

前者の場合、表現方法として複数の選択肢を常に持っておき、事案に応じて適切な表現を選ぶようにしたい。選択肢としては、特定の2つの位置に着目し、2つの位置のみで関係を述べる方法、例えば、「後方側の壁面の第1位置の奥行き長が、第1位置よりも下方の第2位置の奥行き長より短い」と表現する方法が挙げられる。他にも、「下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面を含む」という表現が適切であるかどうかも検討したい。